先进智能传感技术团队

2024年07月02日 13:14

团队名称:先进智能传感技术团队

成员介绍:金庆辉(教授)、简家文(教授)、邹杰(副教授)、张鑫(副教授)、邬杨波(副教授)、郜晚蕾(特聘副研究员)、尹加文(讲师)、杨盼慧(讲师)

团队联系方式:金庆辉,15825587272,[email protected]

团队研究方向(200字左右)及主要成果:

先进智能传感技术团队的研究方向为MEMS微纳传感器、气体传感器和生物传感器及微系统技术,尤其是在海洋环境参数测量多参数集成微纳传感、高温汽车尾气检测传感器、新能源电池安全监测传感器、疾病诊断微流控芯片等方面取得了系列成果,授权发明专利40余项,发表学术论文100余篇,获省部级奖2项。

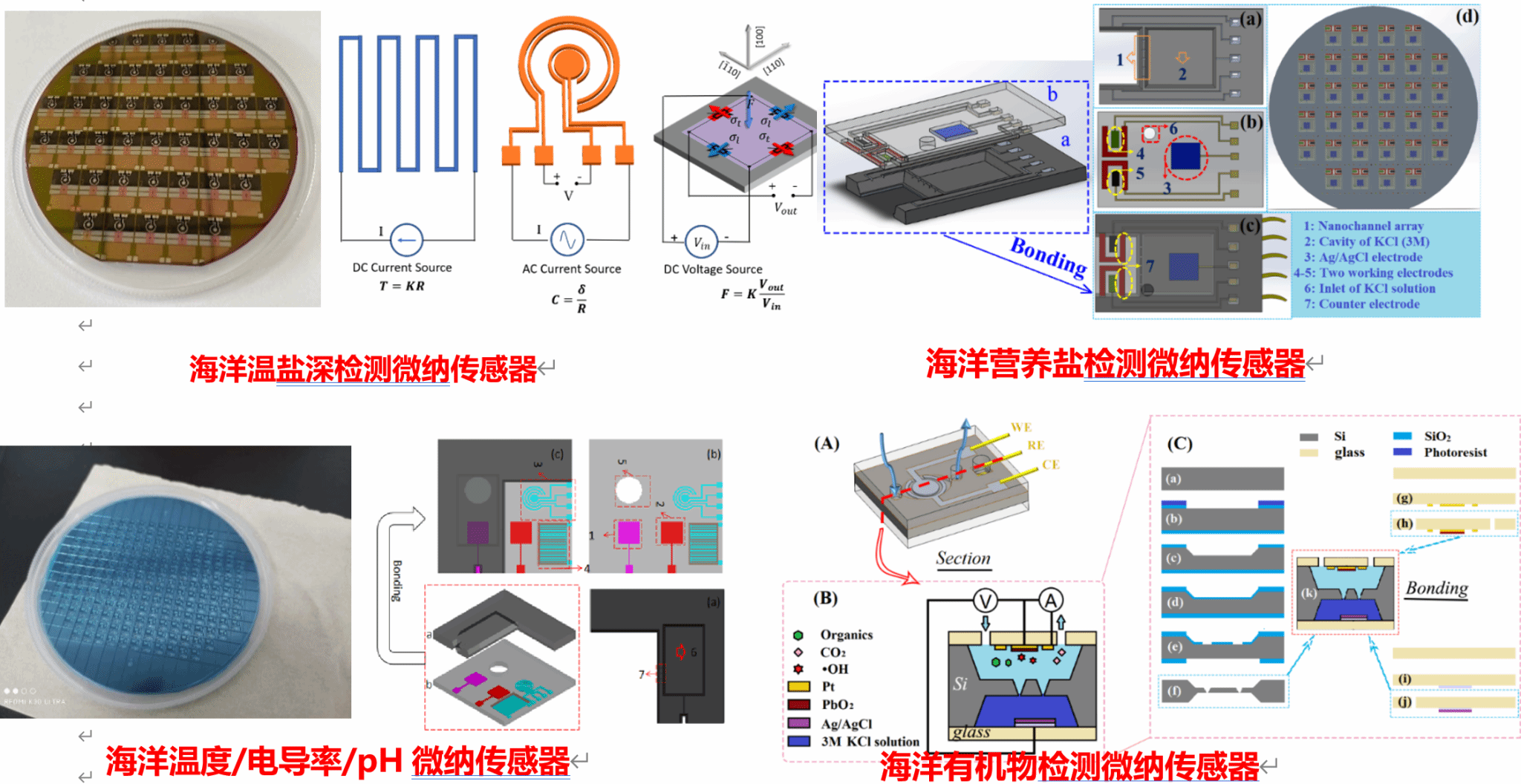

一、海洋环境参数测量集成微纳传感器

海洋环境参数测量是研究海洋环境和资源、渔业开发和国防应用非常重要的环节,对海战武器装备的精确打击和海上军事行动的胜败尤为重要。但我国海洋测量装备国产化水平低,核心传感器与国外先进水平有10年左右的差距。团队采用MEMS集成微纳制造技术自主研制海洋温盐深(CTD)、压力、pH、营养盐、重金属、有机物等环境参数高精度测量微纳传感器,开发了海洋传感器批量制备方法和高精度信号采集和调理电路,研发出了具有完全自主知识产权的海洋环境参数测量传感器,可为海洋环境和资源、渔业开发和国防应用提供核心传感器,提升我国海洋环境安全保障能力,满足“建设海洋强国”等战略需求,对海上军事行动、渔业养殖、资源勘探具有重要的科学意义和实际应用价值。在本领域主流刊物IEEE Sensors Journal, Electrochimica Acta , Analytica Chimica Acta, ACS Sensors, Sensors & Actuators B, 中国科学:信息科学等发表学术论文20余篇,申请发明专利12项,授权发明专利4项。

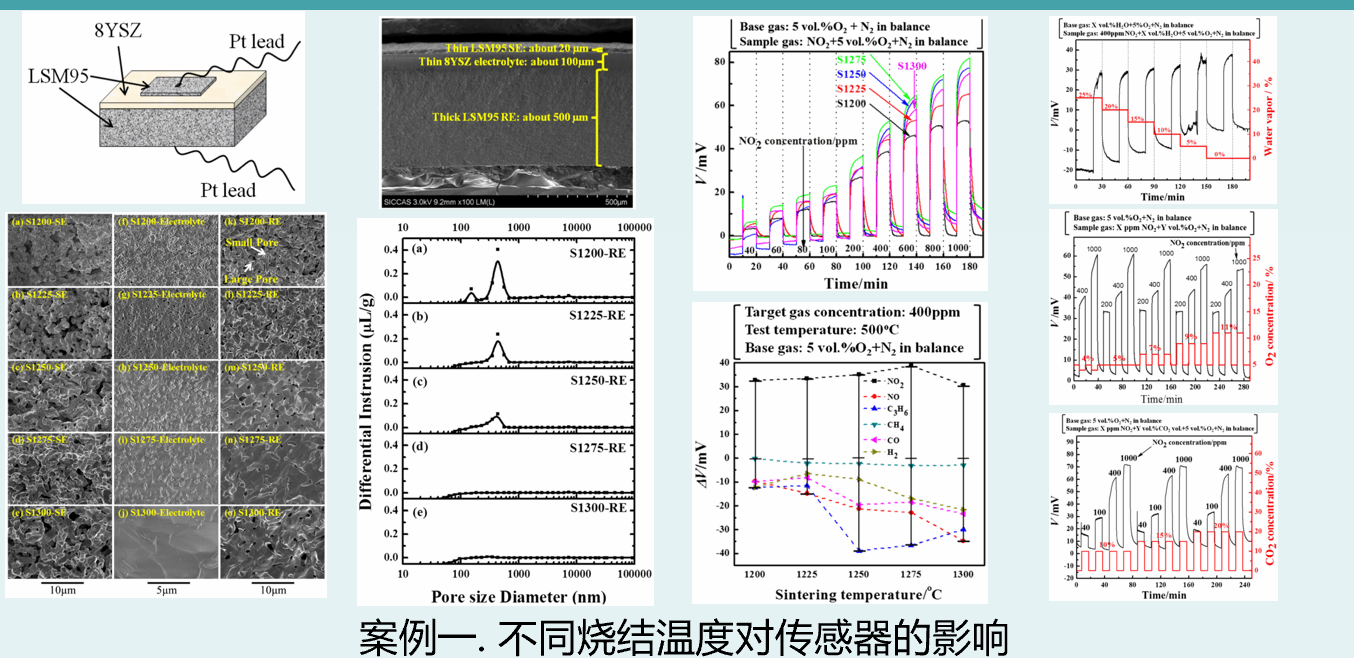

二、高温尾气传感器的关键技术

生物化石燃料燃烧产生的COx,NOx,SO2等有害气体,是形成酸雨、光化学烟雾、雾霾的主要成分之一。使用在线式尾气后处理系统是减少这类有害气体排放的有效方法。随着环保需求的增强,对尾气后处理系统的净化能力提出了更高的要求。与红外光谱仪、气相色谱等精密仪器相比高温气体传感器具有耐高温、成本低、结构简单、使用方便、可连续在线检测等优点,因此制备高性能在线式高温气体传感器是提高尾气后处理系统净化能力的前提和保证。在各类高温气体传感器中,基于高温固体电解质的电化学气体传感器(固体电解质气体传感器)因具有化学稳定性强、机械强度高、制作成本低等优点而被广泛应用于高温高湿的恶劣环境中;其中用于控制汽车尾气排放的汽车氧传感器就是这类传感器的的典型代表,该类传感器的应用极大地减少了汽车尾气污染物的排放。采用流延、叠层、共烧等方法制备了薄LSM95传感电极。将不同温度下烧结的传感器灵敏度和选择性进行比较,结果表明,在1225℃烧结的传感器具有良好的灵敏度(40.71 mV/decade)和优异的选择性。此外,还发现该传感器响应具有很高的抗水蒸气、氧和二氧化碳的性能。采用激光刻蚀法对YSZ基板进行表面修饰,可提高YSZ基电化学氧传感器的灵敏度、选择性,降低检测下限、响应恢复时间等。

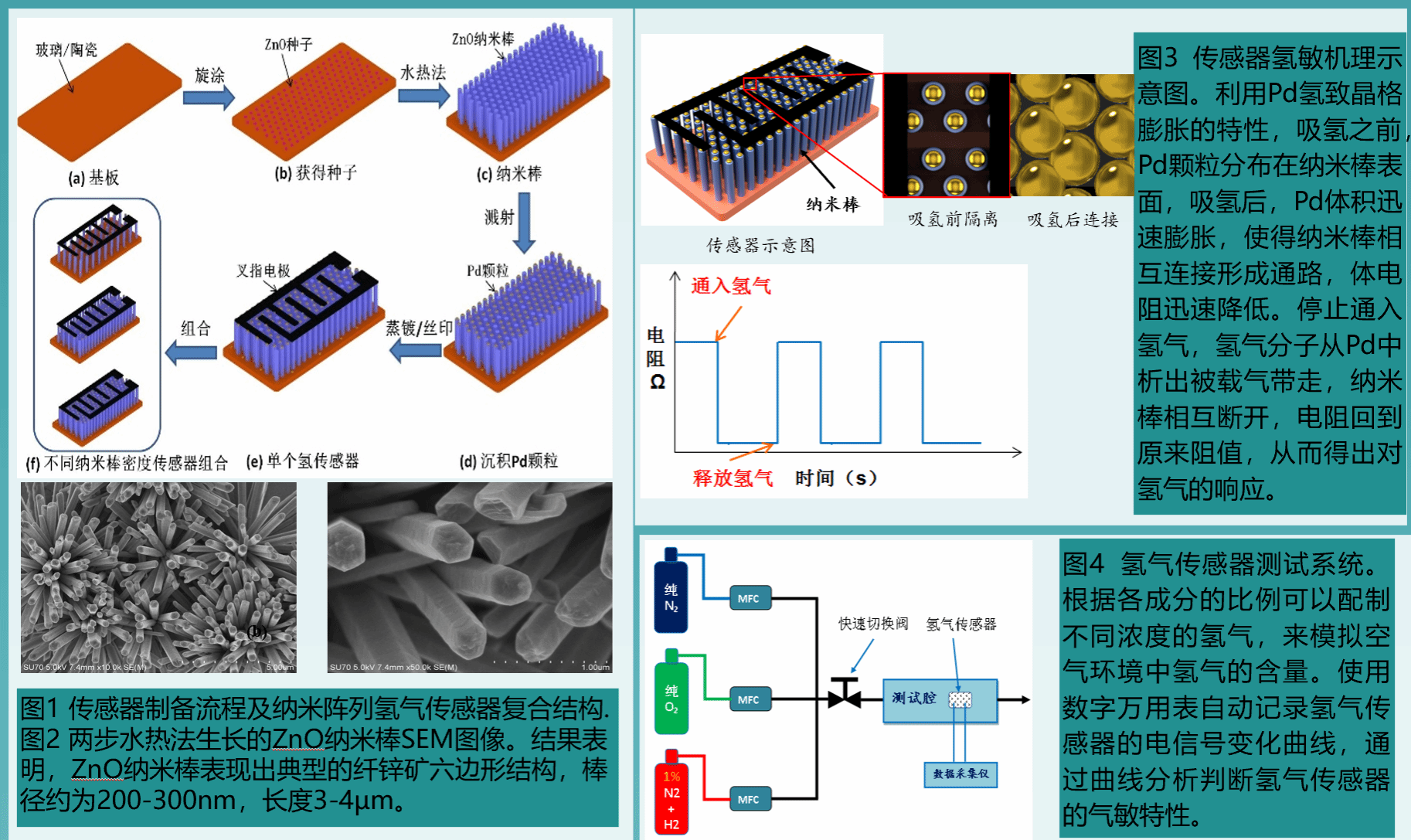

三、钯基氢气传感器

氢气是一种清洁高效的能源,氢气泄漏的检测是氢安全的必要条件。当空气中氢气的体积含量在4%-75%范围内时,遇明火或高温将会发生爆炸。开发一种响应快,稳定可靠的常温氢气传感器是氢能源广泛使用的必要前提。本团队提出了一类基于贵金属钯的新型氢传感器,此类传感器采用钯及钯合金纳米颗粒为敏感材料,敏感过程中基于钯金属的氢致晶格膨胀效应(HILE),利用钯吸氢前后的体积变化,导致Pd颗粒之间间隙的变化,最终通过检测钯通路的电学特性变化获得氢气浓度值。

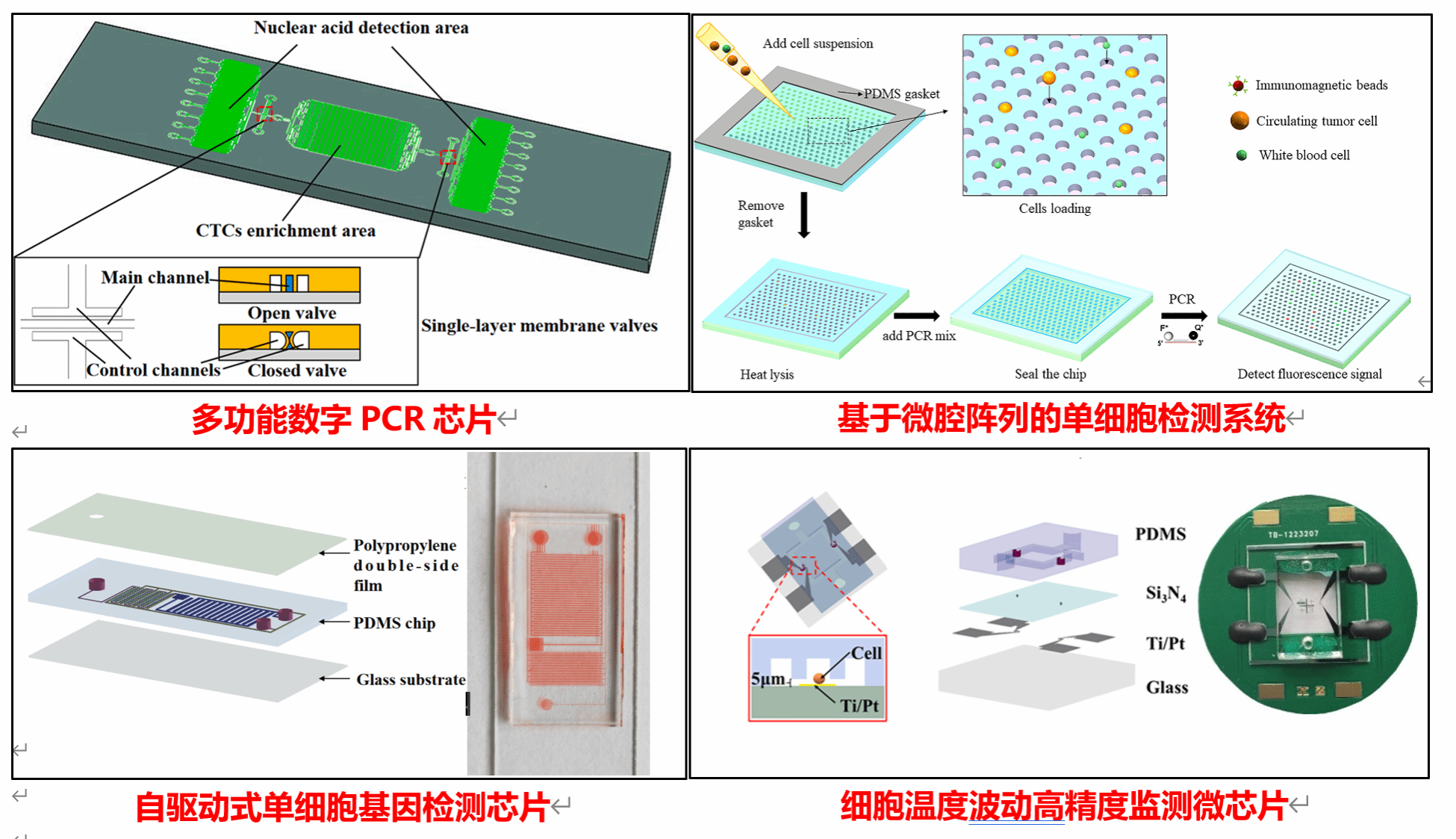

四、微纳生物传感器应用于癌症诊疗

目前,癌症仍旧是全球死亡率极高的疾病之一。2020年,全世界约有1929万新增癌症病例,死于癌症的人群达到996万,而到2030年这个数字可能会超过1300万[1]。癌症的早期诊断、原位癌的抑制扩散以及转移癌症的有效治疗是降低死亡率的关键[2]。微纳生物传感器凭借其尺寸小、灵敏度高和检测快速等优点,在肿瘤标志物检测方面具有明显优势,有望提高癌症早期诊断和癌症复发监控能力。研究团队基于微纳加工技术自主研制了一系列肿瘤标志物(如循环肿瘤细胞、核酸、蛋白)、肿瘤单细胞、肿瘤细胞生理参数(温度、阻抗)高精度检测微纳生物传感器,开发了针对不同传感器信号的采集和处理电路系统,可为癌症诊断、治疗和预后等过程提供实用的分子检测系统,以实现癌症的早期诊断和癌症的个性化治疗。在本领域主流刊物Biosensors and Bioelectronics、Talanta和生物化学与生物物理进展等发表学术论文5篇,申请发明专利6项,授权专利1项。

上一条:电气与智能控制团队

下一条:智能网络与安全研究教学团队