l 团队名称:光电子集成及传感技术团队

l 成员介绍:

孔祥燕(教授,博导)

2005年博士毕业于中国科学院物理研究所,2005-2010年在日本大阪大学基础工学部和日本科技振兴机构(JST)任博士后研究员。2010-2018年在中国科学院上海微系统与信息技术研究所任副研究员、研究员、博士生导师,中国科学院“海外杰出人才(A类)”。2019年入选“宁波市泛3315创新个人”,宁波大学安中讲座教授,浙东学者第三层次人才。研究方向为基于超导的固态量子计算、微纳器件与工艺、低噪声电路、弱磁传感器及其在生物磁探测、无损检测、地球物理等领域的应用研究。先后承担国家重大装备研制项目、国家自然基金面上项目、中国科学院B类先导专项、上海市产学研医项目等重要课题。研制国内首套多通道心磁图仪并推进临床应用和产业化。获得2016年度上海市产学研优秀项目奖特等奖。在 Applied Physics Letter,SuperCond. Sci. Technol.,IEEE、Physica C等国内外杂志共发表学术论文80余篇,其中第一作者/通信作者SCI收录论文50余篇。申请国内专利80余项,授权40余项。为IEC-TC90 WG14 专家组委员、中国电子学会超导电子学学术委员会委员、全国专业标准化技术委员会委员,IEEE CCCSC principal member。

2005年博士毕业于中国科学院物理研究所,2005-2010年在日本大阪大学基础工学部和日本科技振兴机构(JST)任博士后研究员。2010-2018年在中国科学院上海微系统与信息技术研究所任副研究员、研究员、博士生导师,中国科学院“海外杰出人才(A类)”。2019年入选“宁波市泛3315创新个人”,宁波大学安中讲座教授,浙东学者第三层次人才。研究方向为基于超导的固态量子计算、微纳器件与工艺、低噪声电路、弱磁传感器及其在生物磁探测、无损检测、地球物理等领域的应用研究。先后承担国家重大装备研制项目、国家自然基金面上项目、中国科学院B类先导专项、上海市产学研医项目等重要课题。研制国内首套多通道心磁图仪并推进临床应用和产业化。获得2016年度上海市产学研优秀项目奖特等奖。在 Applied Physics Letter,SuperCond. Sci. Technol.,IEEE、Physica C等国内外杂志共发表学术论文80余篇,其中第一作者/通信作者SCI收录论文50余篇。申请国内专利80余项,授权40余项。为IEC-TC90 WG14 专家组委员、中国电子学会超导电子学学术委员会委员、全国专业标准化技术委员会委员,IEEE CCCSC principal member。

谭瑞琴(研究员,博导)

2002年博士毕业于清华大学,2002-2006年日本产业技术综合研究所从事博士后,东京工业大学和斯坦福大学访问学者,2009年晋升宁波大学研究员。目前主要从事电阻型气敏传感材料及相关器件、传感器阵列的喷墨打印制备、光电功能纳米材料和柔性电子器件的制备及集成等相关方向研究。在气敏传感器研究方面,主要集中在半导体金属氧化物型和复合导电聚合物体系气敏传感器的研制以及针对氨气、甲醇和室内VOCs等气体响应的性能优化和机理解析上,同时结合肉类新鲜度检测、车内气体监测、人体呼气检测和健康预警等方面的应用开展了系统的传感器阵列优化和算法识别工作。同时在织物基导电聚合物复合薄膜的结构设计和制备及其应变传感器的传感范围、灵敏度、稳定性和机械耐久性等应变特性方面做了一定的研究。主持承担国家自然科学基金、浙江省基础公益研究计划项目、浙江省钱江人才项目和宁波市自然科学基金等项目。已发表SCI收录论文一百多篇,获得国家授权发明专利二十余项。

2002年博士毕业于清华大学,2002-2006年日本产业技术综合研究所从事博士后,东京工业大学和斯坦福大学访问学者,2009年晋升宁波大学研究员。目前主要从事电阻型气敏传感材料及相关器件、传感器阵列的喷墨打印制备、光电功能纳米材料和柔性电子器件的制备及集成等相关方向研究。在气敏传感器研究方面,主要集中在半导体金属氧化物型和复合导电聚合物体系气敏传感器的研制以及针对氨气、甲醇和室内VOCs等气体响应的性能优化和机理解析上,同时结合肉类新鲜度检测、车内气体监测、人体呼气检测和健康预警等方面的应用开展了系统的传感器阵列优化和算法识别工作。同时在织物基导电聚合物复合薄膜的结构设计和制备及其应变传感器的传感范围、灵敏度、稳定性和机械耐久性等应变特性方面做了一定的研究。主持承担国家自然科学基金、浙江省基础公益研究计划项目、浙江省钱江人才项目和宁波市自然科学基金等项目。已发表SCI收录论文一百多篇,获得国家授权发明专利二十余项。

吕业刚(教授,博导)

主要从事光电子集成相变器件包括存储器、存内计算的相关研究。2017-2019年先后在美国宾夕法尼亚大学和德国明斯特大学做访问学者。入选德国洪堡基金(洪堡学者)、浙江省杰出青年基金、浙江高校中青年学科带头人培养对象、宁波大学“浙东青年学者”等人才工程。承担国家自然科学基金4项、省部级项目2项等。研究成果在Nano Letters、Applied Physics Letters等国际知名期刊发表SCI学术论文70余篇,入选Applied Physics Letters期刊的“Research Highlights”栏目,获得授权国家发明专利10余项。获得2019年宁波市科学技术进步奖二等奖(2/8)、2019年宁波市自然科学论文一等奖、2014年上海市优秀研究生成果奖(学位论文)及2017年宁波大学“最受学生欢迎的青年教师”荣誉称号。受邀在剑桥大学、宾夕法尼亚大学、卡尔斯鲁厄理工学院等国内外知名研究机构做学术报告10余次。

主要从事光电子集成相变器件包括存储器、存内计算的相关研究。2017-2019年先后在美国宾夕法尼亚大学和德国明斯特大学做访问学者。入选德国洪堡基金(洪堡学者)、浙江省杰出青年基金、浙江高校中青年学科带头人培养对象、宁波大学“浙东青年学者”等人才工程。承担国家自然科学基金4项、省部级项目2项等。研究成果在Nano Letters、Applied Physics Letters等国际知名期刊发表SCI学术论文70余篇,入选Applied Physics Letters期刊的“Research Highlights”栏目,获得授权国家发明专利10余项。获得2019年宁波市科学技术进步奖二等奖(2/8)、2019年宁波市自然科学论文一等奖、2014年上海市优秀研究生成果奖(学位论文)及2017年宁波大学“最受学生欢迎的青年教师”荣誉称号。受邀在剑桥大学、宾夕法尼亚大学、卡尔斯鲁厄理工学院等国内外知名研究机构做学术报告10余次。

蒋然(教授,博导)

主要从事HfO2基铁电性能研究、基于Hf基介质的各类存储器研究。于2010-2011年赴韩国首尔国立大学和三星公司访问学习。2012年赴德国RAITH公司访问学习光刻机设备。曾入选天津市海河英才A类,天津大学英才计划教授,宁波泛3315创新个人等荣誉。承担国家级项目3项、浙江省重大创新群体项目1项,及其他省部级项目多项。研究成果发表在IEEE工程系列期刊、及Appl. Phys. Lett.等知名期刊30余篇,发表专利7项。入选Applied Physics Letters期刊的“editor’s pick”栏目。受邀在韩国首尔大学等国内外知名研究机构做学术报告10余次。

主要从事HfO2基铁电性能研究、基于Hf基介质的各类存储器研究。于2010-2011年赴韩国首尔国立大学和三星公司访问学习。2012年赴德国RAITH公司访问学习光刻机设备。曾入选天津市海河英才A类,天津大学英才计划教授,宁波泛3315创新个人等荣誉。承担国家级项目3项、浙江省重大创新群体项目1项,及其他省部级项目多项。研究成果发表在IEEE工程系列期刊、及Appl. Phys. Lett.等知名期刊30余篇,发表专利7项。入选Applied Physics Letters期刊的“editor’s pick”栏目。受邀在韩国首尔大学等国内外知名研究机构做学术报告10余次。

陈伟伟(教授,博导)

主要从事集成光电子器件及芯片、硅基光电集成等方面的研究工作。先后主持国家级、省部级项目近10项、已以第一/通信作者在《Sensors and Actuators B: Chemical》、《Journal of Lightwave Technology》、《Optics Letters》等期刊上发表SCI论文40余篇,授权国家发明专利30余项,受邀ICSICT等国际/国内学术会议报告,以第一完成人获宁波市科学技术奖1项,入选浙江省“新世纪 151 人才工程”第三层次、浙江省高校中青年学科带头人培养对象、浙江省高校领军人才培养计划、宁波市青年科技创新领军人才等人才工程。

王海 (讲师,硕导)

2017年毕业于中科院上海微系统与信息技术研究所,博士期间主要研究超导量子干涉器噪声机理与电路设计;2017.7-2020.6,工作于武汉华星光电半导体显示技术有限公司,从事主动有机发光二极管显示器驱动IC开发,2020.08入职宁波大学博彩导航

,科研方向为高灵敏磁传感器及其前沿应用探索,在显示面板、集成电路及无损检测方向发表SCI论文12篇,授权发明专利7项,主持国家自然基金1项,浙江省自然基金1项,国家重点实验室开放课题1项。

王钰恒(博士,讲师)

2022年毕业于西安交通大学,博士期间在国家纳米科学中心联合培养。长期从事科学仪器开发与传感器设计。2018.3-2018.9,工作于深圳市腾讯计算机系统有限公司。2022.08入职宁波大学博彩导航

,科研方向为微纳传感器及其在新能源、生物医学工程的集成应用。在电子电气,传感器及仪器方向发表SCI超过50余篇。

蔡亚芬(博士,助理研究员)

2023年博士毕业于华中科技大学物理学院,精密测量物理专业,2024年入职宁波大学博彩导航

、未来无线研究院。主要研究方向为基于原子系统的微波电场传感器和磁场传感器。目前已发表文章2篇。

l 团队联系方式:

团队负责人 孔祥燕

邮箱:kongxiangyan@rankbocai.com;

电话:15168587307(短号:597307)

l 团队研究方向(200字左右)

光电子集成及传感技术团队致力于硅光电子材料与器件、相变存储材料与器件、柔性传感器件与环境检测、磁传感器及其在材料检测、生物医学、资源探测等方面的仪器装备研制与产业化。目前已在生物磁功能影像装备、气体传感器、质谱仪器开发等方面与企业合作,推进产业化。

l 主要成果:

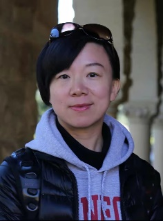

(1) 高灵敏度磁传感器及其前沿应用

高灵敏度磁传感器在微弱磁场测量、重力测量、高端生物医学装备研制、深部资源探测、工业安全、国防安全、新能源材料检测等方面有重要应用。团队长期从事超导电子学器件与前沿应用、新原理磁传感器研发、先进仪器装备研制等相关方面的研究与产业化应用。已拥有超导量子干涉器件(SQUID)、原子磁强计、基于光学微腔的磁传感器等多种器件自主研发、低噪声电子学、器件测试与封装、采集测控系统研发、系统集成与应用全链条的技术积累,形成了国内有一定影响力和知名度的传感技术与应用的研究团队。

目前团队自主开发的传感器达到国内领先、国际先进水平。并在国内首次实现肌肉神经磁场信号探测,成功应用在海洋磁异常探测、工业材料无损检测、生物医学信号探测、新能源材料和器件检测、集成电路失效分析等多个领域,并与多家企业、医院、科研院所合作,承担国家级、省部级项目多项,发表文章20余篇,申请专利22项,培养研究生20余名。

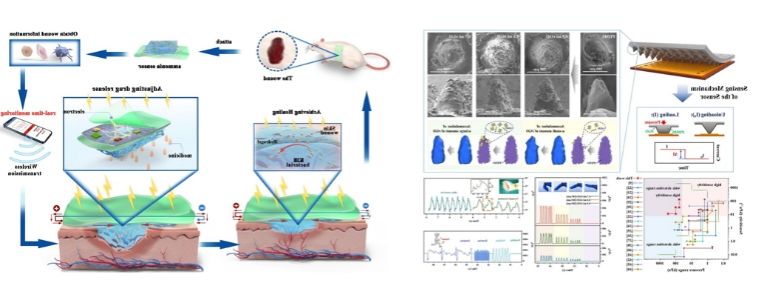

(2)柔性导电聚合物基室温氨敏传感器及其电子鼻系统研究

以陶瓷氧化铝为衬底的传统金属氧化物半导体气敏传感器功耗高且难以实现柔性化和可穿戴设备集成,近年来团队主要集中在柔性导电聚合物基室温气敏传感器及其阵列结构和电子鼻系统优化研究上,并为进一步的技术推广和成果转化提供了很好的实验探索和理论基础。主要采用喷墨打印方法在柔性衬底上进行导电聚合物基复合氨敏薄膜的制备和可控掺杂,结合石墨烯或碳纳米管等分层多孔结构设计和有机酸改性等手段,针对响应气体的灵敏度特性、选择性、一致性、器件稳定性和气敏机理等方面展开系统研究,优化气敏传感阵列单元并进一步实现电子鼻系统,对气体响应信号进行神经网络训练实现定性定量识别。该类柔性氨气电子鼻系统在人体呼气监测和健康预警上具有良好的应用前景,主要研究成果已发表论文十余篇,

申请多项发明专利并获成果转化一项。

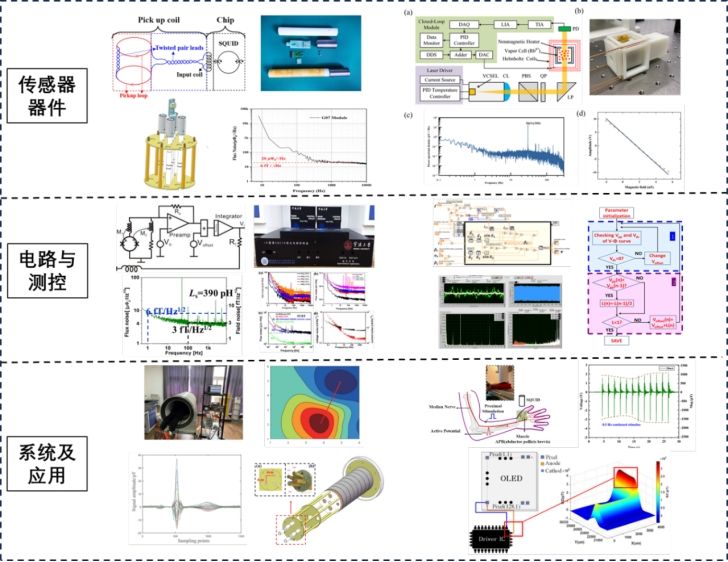

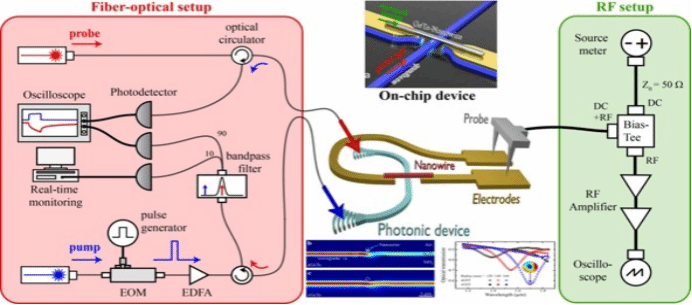

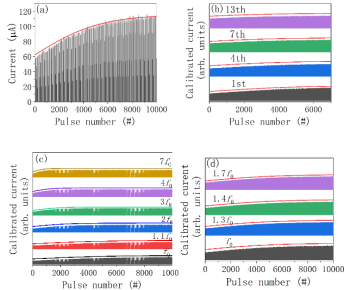

(3)相变存储材料与器件、存内计算

相变存储器是国际上公认的非易失性通用存储器,在新型计算架构中展现出商业化竞争力,且在大数据和人工智能领域中具有巨大潜力的新型信息存储技术。然而,相变存储器面临功耗高、操作速度有待提升、热稳定性不理想等一些共性和前沿性问题。例如,在高密度集成的电路中,因相变存储器的功耗较高,纳米级晶体管提供的亚微安级电流难以驱动相变存储器;传统相变存储器的存储时间在几百纳秒级别,与当前内存速度存在一定差距。针对这些亟待解决的问题,从影响器件性能的关键因素,即功能介质材料和器件结构出发,围绕相变行为、热稳定性、光电性质及存储结构等进行深入研究,提出新型存储方法、存储介质及器件结构,研究成果在本领域主流刊物Nano Letters、Applied Physics Letters等发表学术论文60余篇,授权发明专利5项。

(4) 应用于无线电磁波的感、存、算一体化氧化物忆阻调制技术研究

在神经形态计算的新纪元中,模拟生物神经系统的突触机制显得尤为关键,这一机制是大脑处理复杂环境信号的基础。传统的计算架构,如依赖密集的电阻-电容CMOS电路或软件方案,面临能源消耗高和空间占用大的问题。突触仿生学已通过硬件设计的电阻性记忆交叉阵列或软件驱动的神经网络算法人工实现。早期尝试通常需要手动调整电压极性或电路设计,自然生物系统中的神经反应本质上是自然并行发生的,硬件或软件设计复制这些突触反应时,往往未能达到预期的自发响应水平。考虑到自然生物神经反应的特点是即时和并行的非关联学习,采用简易、自调节的忆阻器通过单向电压方法诱导习惯化或敏感化行为展现出极大的潜力。在我们的研究中,我们专注于自限氧缺陷氧化物薄膜制备的忆阻器在刺激后的行为。这些忆阻器表现出一种适应行为。研究和发展无极器件的有机突触仿生行为,并探索这类忆阻结构和机制在多方面的拓展应用,是我们集中攻关的课题方向。目前在忆阻结构应用于高频波调制(如太赫兹、毫米波)调制方面、存储性能改善方面、和发光性能调制方面取得了一定的进展。并在产学方面多次获得省部级产学竞赛奖项。应用光载毫米波非线性失真补偿的忆阻调制技术,已开始实现产业化。在存储器调制领域,分别获得阻变存储1个数量级提高的改善;以及在闪存NAND电荷保持特性方面提出了创新的技术。

(5)集成光电子器件及芯片、硅基光电集成

针对片上数据通信互连中带宽、能耗以及速度等关键问题展开前沿科学研究,包括但不限于:1)提出了模式复用/解复用器、偏振分束器和功率分配器等,实现模式高效转化或分离以及功率均匀分配,并采用CMOS兼容工艺研制器件,以提升因受限于香农理论局限的通信容量;2)提出了基于微环的无栅格波长选择光开关,并采用CMOS兼容工艺研制器件,实现片上带宽可变光交换的核心器件,完成光带宽自适应分配,以提高频谱利用率;3)提出了可扩展、可重构的硅基灵活栅格模式波长选择光开关,并采用CMOS兼容工艺进行研制,完成信道带宽灵活分配以及波长与模式动态调度,以满足日益增长的带宽与容量需求。

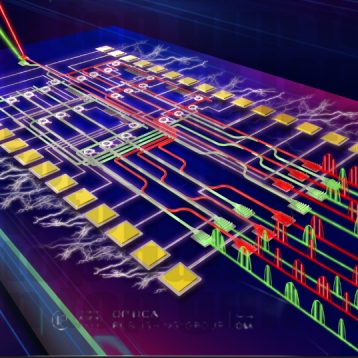

(6)里德堡原子微波电场传感器

传统的微波电场测量系统主要由金属天线和微波电路组成,在溯源和测量精度方面存在局限,且传统天线接收带宽受到其尺寸限制(Chu 极限)。近年来,随着量子传感逐渐成为量子科学技术领域中一个独特且发展迅速的研究分支,许多研究小组纷纷关注基于里德堡原子的微波电场传感器。

我们实现了基于里德堡原子的原子蜡烛,并展示了里德堡原子蜡烛从微波C波段到Ka波段的频率调谐性,100 Hz的大稳定带宽以及对噪声超两个量级的抑制效果。里德堡原子蜡烛的实现为自由空间的微波应用提供了良好的前景,如精确测量材料的特性,如吸收和折射率,实现基于微波的远距离环境监测。该研究成果已发表于Frontiers of Physics 18, 12302 (2023)。我们采用频分复用和空间分复用技术以增加原子接收机的信道数,从而提高其信道容量。该研究成果已发表于Physical Review Applied 19(4), 044079 (2023)。

我们实现了基于里德堡原子的原子蜡烛,并展示了里德堡原子蜡烛从微波C波段到Ka波段的频率调谐性,100 Hz的大稳定带宽以及对噪声超两个量级的抑制效果。里德堡原子蜡烛的实现为自由空间的微波应用提供了良好的前景,如精确测量材料的特性,如吸收和折射率,实现基于微波的远距离环境监测。该研究成果已发表于Frontiers of Physics 18, 12302 (2023)。我们采用频分复用和空间分复用技术以增加原子接收机的信道数,从而提高其信道容量。该研究成果已发表于Physical Review Applied 19(4), 044079 (2023)。

(7)高分子薄膜材料性质和结构的先进表征技术及薄膜中光子和电荷传输的机理研究

主要集中在有机高分子材料的物理和化学表征方法,以及这些方法在光电子学领域的应用。专注于开发用于表征高分子薄膜材料性质和结构的先进技术,并研究薄膜中光子和电荷传输的机理。此外,可以设计和制备有机/高分子光伏器件、晶体管和电路等器件,并探索新型高分子绝缘电介质及其在绝缘驻极体器件中的应用。研究方法方面,研究主要关注于薄膜深度相关的光吸收光谱技术、三维成像技术以及利用高压放电等离子体技术在有机电学材料光学分析中的潜在应用。研究旨在推动有机电子材料在光电子学和电子器件领域的发展,并探索新型材料在传感器制造和仪器制造方面的应用前景。目前已发表TOP和双一区文章6篇。